米沢徹コーチ「どこに行ってもやることは一つ。どれだけ自分のやっているテニスで相手を追い込むか」

盛田正明テニス・ファンドの支援を受けてアメリカ留学した錦織圭(ユニクロ)に帯同し、基礎を叩き込んだ米沢徹コーチ。主宰する「TEAM YONEZAWA」は、これまで多くのジュニアからプロへ選手の特徴を活かし導いてきた。現在も多くのジュニアを育成しており、近年では積極的に海外遠征をおこなう。この1年で感じた世界のトップジュニアのプレーや出場大会のトレンド、海外遠征をおこなう意義について聞いた。

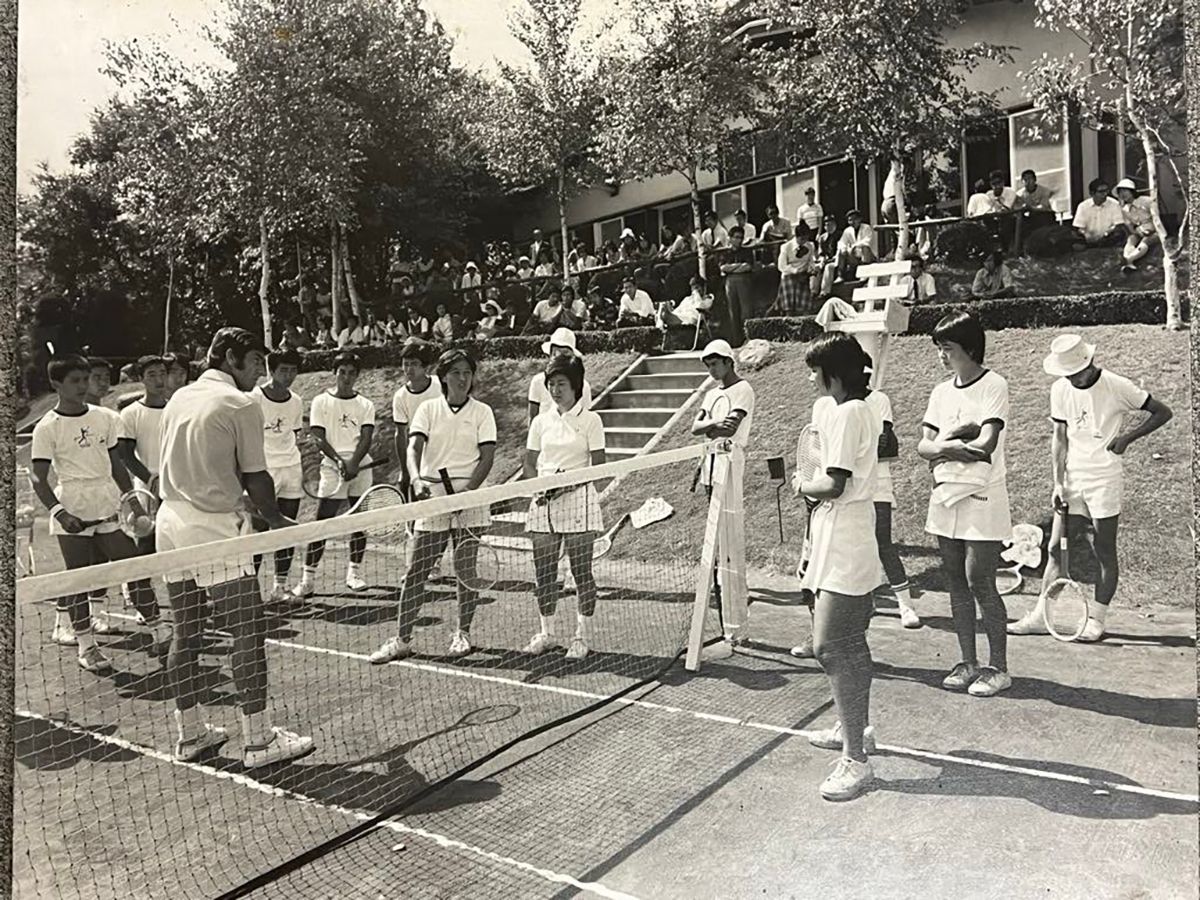

【画像】TEAM YONEZAWAの国内合宿、海外遠征の様子

『下手だね』と言う人がいても関係ない!「夢があって必死に取り組んでいたら可能性はある」

――正直なところ今回の遠征に行ってきた感想を選手の目線からお話を伺えるのかと想像しておりましたが、場所や人に捉われない『地に足がついたスタンス』が米沢コーチの魅力の一つであると感じました。

「今回、プチザスとは別のフランスの試合に久しぶりに出てみて感じたことがありました。ど田舎の雪国でやっているのに、インドア4面の試合会場でちゃんとしているんですね。審判が7〜8人いて、予選の1回戦から必ずどのコートにも審判がついていました、レフェリーやディレクターがずっとコートを行ったりきたり走り回っていて、試合を見ているだけではなく観客も含め全体のお世話をしているように見えました。試合もよく観ていて、それぞれの選手に一目置いてくれて選手を大切にしてくれる雰囲気が伝わってきます。(通常の試合では)ただポイントを取った、取られたということではなく1つ1つの試合をものすごく大事にしてくれます。審判のミスジャッジは多々あるのですが、誰も文句を言わず観客も黙って見ています。いいショットには拍手をして、とにかく『テニスを観戦して楽しむ』というのが他の国でテニスを観ている雰囲気と違って感じました」

「プチザスを例に挙げれば、テニスをしない一般の方々が何千人と観戦に訪れます。テニス関係者以外にも訪れる人がいるのです。(フランスの)そういうところがテニス大国であり、『文化としてのテニス』というポジションがあるんだなという感じで、テニスをやる人達にとってものすごく居心地の良さがあります。他の国だと『試合しておいてね』という感じのところもありますが、選手へのリスペクトがあるというのが感想です」

――テニスが文化の一つであるという点は素晴らしいですね、それでは米沢コーチがこれまで影響を受けたコーチを教えていただけますでしょうか。

「子供の頃にお世話になったハリー・ホップマンさん(故人:オーストラリアの選手で元デ杯監督、コーチとしてはジョン・マッケンローなどを育てた)はコーチとして尊敬できる人でした。現在のテニスアカデミーの体質はビジネスをしなければいけないという状況がありますが、昔だったからなのかそういう雰囲気ではなく、コーチも生徒もみんながすごく一生懸命でした。そんな時代背景もあったのかもしれませんが、経営者であり、コーチだったホップマンさんはお亡くなりになるまでコートに立ってテニスを愛し続けたという印象が未だに残っています」

「もうひと方は、昨年お亡くなりになって2月にお別れ会があった飯田藍さん。飯田藍先生は自分の恩師でした。飯田さんも(ホップマンさんと)同じように一日コートに立って選手と時間を共にする人でした。そういう影響を私も大きく受けているんだなぁというふうにいつも思います。一日中コートに居て楽しい!そう思いながら時間を過ごしていて、その2人にすごく影響を受けているように思います」

昭和49年、ケン・ローズウォール氏のクリニックの時。写真中央に飯田藍先生、その後ろの白い帽子だけ見えてるのが米沢氏、選手写真左に背中を向けているのがローズウォール氏。

指導者としてグリーンテニスクラブや桜田倶楽部などで数多くの選手・指導者育成に尽力した飯田藍さん(日本女子テニス連盟名誉会長、日本テニス協会副会長)

――同じ時間をお過ごしになった名コーチのお二人から米沢コーチにかけられた言葉で何か思い出すことなどありますでしょうか。

「(米沢コーチが現役の頃)海外遠征時に写真を1、2枚撮ってくるのですが、それを見せると昔から同じように『外国の空は青いね』と言ってくれて、あの方は一番早くから外国に目が向いていた方でした。今は常識ですがその頃は(日本のプロ選手は)日本で勝って全日本選手権に出るという日本完結型で、プロでは何人か神和住純さん、九鬼潤さんが外の世界にチャレンジしている雲の上の選手というテニス界の時代でした。外国というのは夢の世界で、昔のメジャー・リーグもそうでしたが外で戦うという概念はありませんでした。日本で戦い日本一になることが99.9%ぐらいの人達の目標でした。その時代に(飯田さんは)外国に目が向いていて遠征に連れて行っていただきました。私の人生でコーチとして外国にいる時間が長くなっている要因だと思います。そういう意味でも大きく影響を受けています。また飯田さんは、時々私をみては『顔を見ればどれだけ頑張っているか分かるから頑張ってね!』と(笑)『あっそうか、顔に出るんだ。それなら頑張らないと』とモチベーションに繋がっていましたが、今になって『なるほど』と思います」

――「夢を持つこと」について、簡単に「君もプロになれるよ」という世界でもなく、かといって夢があってもそれを無理だと言う周りの「ドリームキラー」の存在もあったりする世界観もあります。米沢コーチの長年の経験から「夢を持って継続して努力していくこと」について何かアドバイスをいただけますでしょうか。

「本人がまだレベルが低い時でも夢があって必死に取り組んでいたら可能性はあると思いますね。『下手だね』と言う人もいるでしょうが、とにかくチャンスがあると思います。私から見ると、どんな変な格好をしていても、そのやる気を肌で感じることができたら(本人の頑張りを)見ていて楽しい、応援したくなるような選手です。そうでない選手も当然いるわけで、夢はなくてもテニスが好きで練習に来てやっている、そういう選手は私のチームにはいませんが、お稽古の一環でやっている子もいて、それぞれの目標があるのでそれもいいと思います。プロになろうという目的より楽しくテニスをすることも大切なことです」

「現時点でもし能力が低くても必死になって強くなろうとしている選手は、どのレベルでも一緒にやっていて楽しいし、前向きな言葉しか出てこないです。『いけるよ!いける!頑張ったらいける!』というふうに声をかけてしまいます。『頑張らないとダメだよ』という言葉をかけなければいけない選手は能力が高くても可哀想なケースもあります。親が可哀想だったり、本人が可哀想だったり、ある程度成績を出す、勝つのは楽しいのでやっているのがあるので、コーチも『集中してやろうよ』とか、適当にやっている選手を見てプッシュするしかありません」

「『こうやって打とうよ!』『今のはこうだよ!』というアドバイスまで辿り着かない選手も見かけます。それはコーチ側も親も本人もストレスがかかる時間ですが、そこが大変だと思って(改善策など)やることはありますね。何でも満たされている時代ですから、少数ながらいる場合でも結果を出してそこから本当にやる気になったりするので、どこでスイッチが入るかというのもわからないのがこのスポーツだったりします。質問と答えが離れてしまっているかもしれませんが、とにかく『強くなりたい意欲』のある選手と一緒にやるのは、コーチとしてはどのレベルでも楽しいですね。前向きな声をかけ続ける、知らない間に必死になっています、そこにコーチと選手の信頼関係が生まれるのだと思います」

――あえて基準みたいなものは作らないくていいんですね。

「人間だから、その場、その場で向き合っていきます。マニュアルなんてないですよね。同じメニューで練習したりするとしても、みんな頭の中は違います。テニスが好きで頑張ろうとしているのかというのが感じられれば、そこを伸ばす。その頑張ろうとしているのを邪魔しないように一緒に声をかけていきます。そのため、選手一人ひとりの個性や努力を尊重しながら、コーチングを進めることが鍵となります。私たちは、選手が自ら考え、行動する力を引き出すことを目指しています。それは、単に技術や戦術を教えるだけでなく、選手たちが自分自身で答えを見つけ出すサポートをすることだと思います」

「2025年の今、テニス界では様々な新しいトレーニング方法やテクノロジーが登場していますが、最終的には選手とコーチの信頼関係が最も重要だと思います。その関係が選手の成長を促し、彼らが困難を乗り越える力となります。取材の中で多くのコーチや選手が口を揃えて言うのは、“情熱”と“粘り強さ”が成功の鍵だということです。テニスはもちろんのこと、どのスポーツにおいても同じではないでしょうか」

――選手との信頼関係ができる前の段階でコーチがプッシュするストレスが少ない方が理想的な現場ですが、そういう状況にない時もありそうです。

「本人自身の中身(メンタル)のところですが、それが人間の面白いところで指導するコーチの側が『こいつはダメだ』と諦めてしまうとそれまでですが、時間との勝負、コーチの辛抱のしどころです、それがどれだけできるのかというのも大事なところだと思いながらやっています。それは子育てと一緒ですよね」

「そこで怒ってしまったり、貶してしまったらそこまでなので、我慢しながら(成長を見守る)ですね。我慢しすぎてしまい、甘やかしてしまっている状況の時もありますが、(コーチが)怒って芽を摘んでしまうよりいいかと思っています。逆に黙っていると、選手の方が(それを察して)一生懸命に練習する場合もあります」

無料メールマガジン会員に登録すると、

続きをお読みいただけます。

無料のメールマガジン会員に登録すると、

すべての記事が制限なく閲覧でき、記事の保存機能などがご利用いただけます。

写真=本人提供

注⽬の記事PICK UP

-

2026.02.25

全豪オープン2026フォトギャラリー

-

2026.02.01

【ドロー】全豪オープン2026男女シングルス

-

2025.10.07

木下グループジャパンオープン2025フォトギャラリー

-

2025.10.07

全米オープン2025フォトギャラリー

-

2025.07.23

ウイルソンのNEW「ULTRA<ウルトラ> V5」シリーズ発売イベントが開催。錦織圭使用モデルが試打会で人気「8の力で打ったら10で飛んでくれる」

-

2025.09.08

【ドロー】全米オープン2025男女シングルス

-

2025.05.02

プロでも難しい!? 尾﨑里紗×加治遥によるバックハンドスライスの極意を伝授!!

-

2025.07.26

クエン酸チャージで身体のエネルギーを効率化する、ハイポトニック水分補給ギア。テニス&日常で美味しく飲める【アリスト『MEDALIST』/GEAR SELECTION TENNIS EYE】

-

2025.04.25

【試合で決め切る!】尾﨑里紗プロによる勝つための“ボレー”徹底レッスン

関連する記事RELATED

-

2025.05.24

錦織圭ら数々のトップジュニアを導いてきた米沢徹コーチに聞く海外遠征の意義「どれだけ自分のやっているテニスで相手を追い込むのかが勝負」【前編】

-

2025.05.23

「木下グループジャパン・オープン」のオフィシャル大会球がヨネックス「ツアープラチナム」に。2028年まで上海マスターズなどアジア・スイングの3大会でボールを統一

-

2025.05.22

日比野菜緒が元全米女王アンドレスクに逆転勝ち。7度目の全仏OP本戦に王手[全仏オープン]

-

2025.05.21

錦織圭 腰痛により2回戦途中で棄権。25日開幕の全仏OP前に不安残す[ジュネーブ・オープン]

-

2025.05.21

本玉真唯がストレート勝ちで3年連続で予選2回戦に進出。18歳の齋藤咲良は第6シードに接戦で敗れる[全仏オープン]

人気の記事RANKING

-

2025.08.04

シェア上位3社の“青いラケット”を集めたテニスクラシック試打会で一般プレーヤーは何を評価した?

-

2026.02.20

HEAD「BOOM 2026」シリーズが登場!革新的素材Hy-Bor搭載で“パワー×タッチ”がさらなる次元へ

-

2026.02.14

はじめてシリーズ「グリップテープ選び」#11 ~グリップテープは「ラケットの下着」。その存在価値を見直して!~

-

2025.08.04

夏こそ試してほしい! TOALSON「クイックドライグリップ」 なぜ吸汗速度が速いのか? 秘密はその構造にあった

-

2026.02.18

テクニファイバーが放つ新世代パワーラケット「FIRE」誕生。競技性と操作性を高めた「ちょうどいい」進化

関連する記事RELATED

-

2025.05.24

錦織圭ら数々のトップジュニアを導いてきた米沢徹コーチに聞く海外遠征の意義「どれだけ自分のやっているテニスで相手を追い込むのかが勝負」【前編】

-

2025.05.23

「木下グループジャパン・オープン」のオフィシャル大会球がヨネックス「ツアープラチナム」に。2028年まで上海マスターズなどアジア・スイングの3大会でボールを統一

-

2025.05.22

日比野菜緒が元全米女王アンドレスクに逆転勝ち。7度目の全仏OP本戦に王手[全仏オープン]

-

2025.05.21

錦織圭 腰痛により2回戦途中で棄権。25日開幕の全仏OP前に不安残す[ジュネーブ・オープン]

-

2025.05.21

本玉真唯がストレート勝ちで3年連続で予選2回戦に進出。18歳の齋藤咲良は第6シードに接戦で敗れる[全仏オープン]

すべての画像を⾒る

すべての画像を⾒る