岩本功ジュニアデビスカップ監督、ジュニア育成の見本は結果が出ていても足を止めないイタリア

昨年プロ転向を果たした19歳の坂本怜(IMG)がツアー下部のチャレンジャー大会で優勝するなど、1年で世界ランク174位まで上昇。そして、今年は全仏オープンジュニアで4強入りした17歳の田畑遼(むさしの村ローンテニスクラブ)という若い力が躍進した。日本は16歳以下男子国別対抗戦「ジュニアデビスカップ」において、今年で15年連続で決勝大会に進出しコンスタントに結果を残している。現在、プロで活躍する西岡良仁(ミキハウス)や綿貫陽介(SBCメディカルグループ)らをジュニア時代に指導し、現ジュニアデビスカップ日本代表監督を務める岩本功氏に、この1年におけるナショナルチームの動向や世界で活躍するような選手に引き上げる選手育成について聞いた。

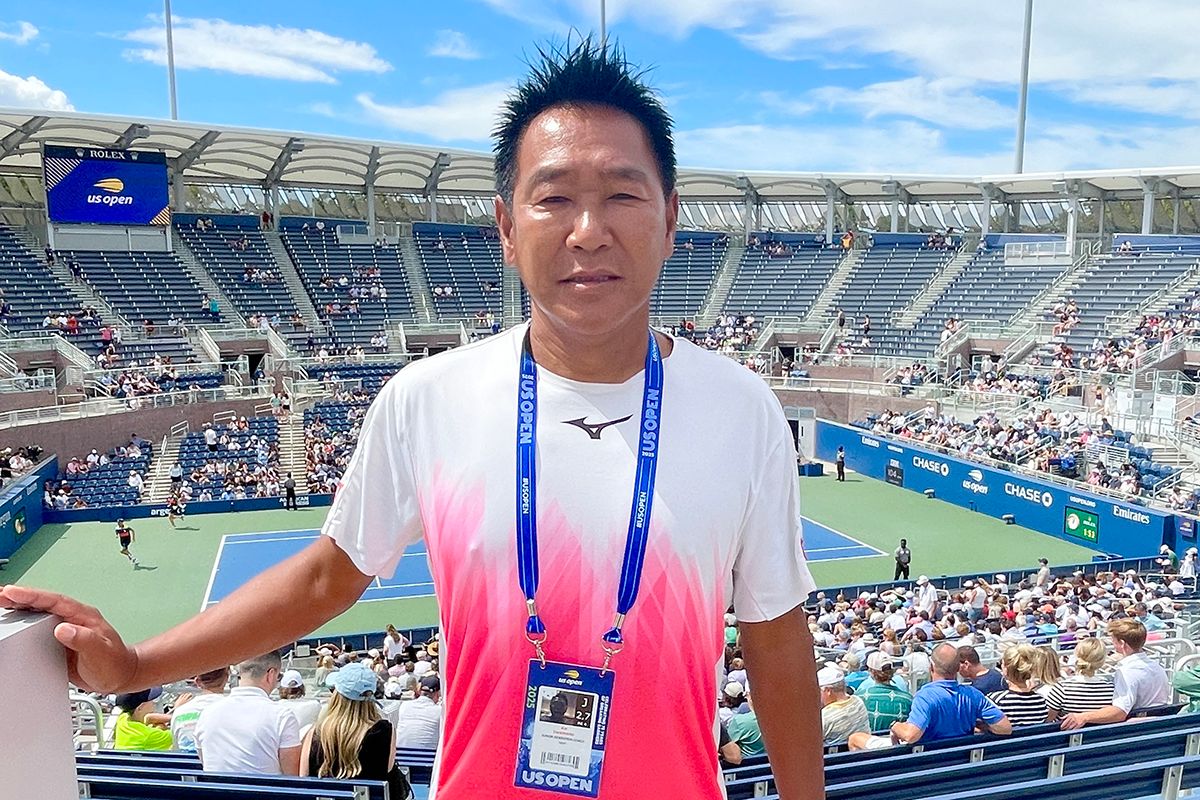

――今シーズンも終盤になり、坂本怜選手が全米オープンジュニアのダブルス優勝から1年経ちます。

「去年は全米オープンが終わってから、国内大会やジュニアデビスカップの世界大会がありました。アジア・オセアニア予選で優勝後、トルコで行われた世界大会で世界3位になったことが大きく言えばこの1年でやってきた流れになります。もちろん昨年11月のジュニアデビスカップ前から今年の準備、2025年度メンバー候補の強化合宿をしていました。9月末には、インドネシア(J30)の2大会に川口孝大(はちおうじ庭球塾)、大垣心太郎(INOUE TA)、香川荘太(PDT)、奈良恒輝(湘南工科大学附属高校)の4人を連れて行き、11月にはフィリピン(J60)の2大会に渡邉栞大(Tension)、川口、香川、奈良とともに遠征しました。優勝含め好成績を収めて、目標の一つにしていたITFランキングを上げることができました。それが去年の秋までの準備でした」

「また、ジュニアデビスカップには、田畑、川西飛生(湘南工科大学附属高校)、松村怜(あおやま庭球塾)で挑み、結果はドイツと同一の世界3位で入賞できました。それに関しても一昨年からの積み重ねが結果としてつながったと思います。その後も冬の合宿や今年のジュニアデビスカップの準備、年始の全豪オープンジュニア、ジュニアデビスカップ予選がありました。3月にはオーストラリア(J100)で開催されたクレーコートの2大会に阿部素晴(ワタナベテニスカレッジ)、渡邉、川口、香川の4人を連れていき、1週目にシングルス準優勝、タブルス優勝、2週目に単複優勝することができました。特にクレーコートの経験を積めたのは良かったですね。その他、ダブルスのフォーメーション確認など、ジュニアデビスカップのアジア・オセアニア予選に向けていい準備ができ、その結果カザフスタンで行われたアジア・オセアニア予選で3年連続優勝につながったと思います」

――その中でも田畑選手は全仏オープンジュニアでベスト4に入り、ジュニア世界ランクでもトップ10間近です。現在の状況についてはいかがでしょうか。

「田畑は次のレベルへ持っていきたいということで、彼は現在『ITFトラベリングチーム』で世界を転戦しています。今年に関しては、ITFから日本にトラベリングチームとして選手を参加させないか?というお誘いを受け、『Grand Slam Player Development Programme(GSPDP/18&U)』のプログラムでグランドスラムからプロへの移行を進めていくものに、今年は田畑が招待され参加しています」

「ひとり立ちをする意味でも、海外の選手たちと切磋琢磨し、外国のチームで遠征を経験することによって成長すると思って勧めました。本人も了承の上で今年の1月の南米からITFチームで遠征に参加しています。最初は英語が通じないなどいろいろなことがありましたが、全米オープンに来た時には聞き取りはできるようになっています。そうやって成長するということが大切で、そういう機会を与えることが重要になってきます。チームで転戦していくことで、海外の人たちから学ぶことが多いのではないかと思います」

「クレーコートの世界大会で日本のナンバー1として、世界3位になる活躍をしました。その時に最後まで闘い切った、それがあったから今年の全仏オープンジュニア4強に繋がったと思います。こういう結果を毎回残せるほど甘い世界ではないけれど、頑張ってほしいと思います。来年は、主にグランドスラムとITFのプロツアーに移行を視野に活動すべきだと思います。まだ身体ができていないため、今後はトレーニングを積んで、プロの身体にしていく必要があります。過去の遠征の際、(西岡)良仁が長い試合を勝ち切った後に『トレーニングをやっておいて良かった』と呟いたことがありました。その時には『当たり前』と彼には言いましたが、私の中では内心『やっとわかってくれた』とうれしかったことを今でも覚えています。そのぐらいフィジカルを強化していかなければ、プロの世界で通用する選手にはならないと思っています」

写真左より岩本監督、田畑遼、松村怜、川西飛生

――今後の動きについてもお話いただけますでしょうか。

「まず11月にチリで行われる世界大会に向けて川口はフロリダ(IMG)で調整し、メキシコの2大会(J100)に出場予定。阿部、渡邉は日本で行われる2つの国際大会(出場予定)と国内合宿を行いながら調整していきます。今月末にはインドネシア(J30)の2大会を計画している予定ですが、インドネシアの国内情勢次第では来年、再来年の候補選手を連れて行こうと計画しています。いわばドサ回りからのスタートです。今から来年、再来年を見据え、その選手達が1つ、2つ高いレベルの選手を倒していかないといけません。競争の世界、弱肉強食の世界、それをしながらメンバーというのを決めていくことになります。生き残るとはそういうことで、あえて言うことはありませんが、結果も含めて遠征に行くことでわかってきます」

――これまでいろんな選手を観てきた経験から、これはプロとしていけるという視点や素質などがあれば教えてください。

「正直、いける、いけないかどうかはわかりません。テニスのスタイルを含めて良いなという選手にチャンスを与えていくだけです。世界のトップ10というのは、そんなに甘い世界ではないからです。ただ、まずは世界の16歳以下や18歳以下で通用する選手を出していくことです。ITFジュニアランキングも上げてシードに入ることがアジア、オセアニア予選を勝ち抜いていく一つの戦略となります。国内合宿でメンバーを入れ替えたりしながらチームの雰囲気、ダブルスペアの相性なども考慮に入れながらやっています。アジア・オセアニア予選で優勝した後も他のメンバーを加え、15年ほど続けているオランダ遠征(J60)を組みました。結果的に2週連続でダブルス優勝することができ、世界大会に向けいい準備ができました。常に団体戦のシングルス1勝1敗を想定してダブルスの準備をしていますが、世界の壁は高く、そして厚いです」

――坂本怜選手がジュニアを卒業し、1年後に世界ランク200位となって全米オープン予選に出場し本戦までもう一歩でした。

「1年でグランドスラム予選に出られるというのは、順調に成長できていると思います。ツアーで言えば、今のところエリートのスピードですね。腹筋を痛めながらも予選に出場していますが、もっと身体ができてくると思いますし、先も長い。200位になれば100位の壁があり、100位を越えると50位の壁がある。それから30位、20位と壁は高くて、長いものです。とはいえ、今までの若手の中では早い方です、(望月)慎太郎も頑張っていますが、ジュニアの次の年にグランドスラム予選に出れていなかったことを考えると、この1年でチャレンジャー大会での優勝もあり、いい方向に向かっているように思います。この前もNTC(味の素ナショナルトレーニングセンター)で会いましたが、たった1年で大人になっていて、活躍もうれしいですね」

――ジュニア時代から将来を嘱望されていた存在は多くいると思います。その反対に、ジュニア時代を終えてから才能が開花することもありますか。

「大きくなかった身体が成長して変わる場合もあります。アレックス・デミノー(オーストラリア)、キャメロン・ノリー(イギリス)は16歳の頃は身体も細かったのですが、トレーニングによって現在のように成長しています。ベルギーのジズー・ベルグス(全米オープン3回戦進出)もそうです。長い間我慢し続けて結果が出ています。日本人選手も我慢して10年かかる選手もいました。添田豪(現デビスカップ監督)も30歳を過ぎて100位を切りました。(西岡)良仁は早くに切ったけれど元々はそのぐらいかかるものです。それを考えれば、(日本のジュニアは)いい方向に進んでいることは確かです」

「ただ、もっと100位を切れるようなジュニア選手の数を増やさないといけません。今の田畑達の世代は、コロナ禍で選手も経験を積むのが難しかったのは否めません。今年、来年の選手はそれ以降の選手となり、今は先を見据えてどんどん合宿も増やしていく予定でいます」

――種をまいて育て、芽が出るまでは長い年月がかかります。日本のジュニアをどのように見ていますか?

「期待できる選手はもちろんいますよ。でも、これからもっと出てきてほしいです。そのためにも私自身が14歳以下や16歳以下の選手など各年代の成長もサポートを考えながらやっていかなければいけないと思います」

――以前に比べて、アメリカ勢の台頭もありますが、今後もテニス界はヨーロッパが中心になっていくのでしょうか。

「アメリカは良い選手がたくさんいます。現在もジュニアの良い選手は日本より多いように思います。資金力の差もありますが、ワイルドカードを使って出場するにしても強い子が多いというのは事実ですね」

「しかし、ヨーロッパの壁は厚い。アメリカ勢の活躍が止まったのは、私が思うに予算の削減があったことが大きいと思います。現在は、トミー・ポールやテイラー・フリッツも出てきましたが、それはジュニア部門に投資した結果が出てきたのだと見ています。これまでいろんな国の強化策を目の当たりにしていますが、選手が出てくると継続して投資せず、予算を削るというのはどの国にもあるようなことだと思います」

「その中で上手くいっているのがイタリアです。続けて結果が出ているにもかかわらず、ちゃんとトレーナーやスタッフを何人も帯同しています。もしプライベートコーチがいたとしても、うまくコミュニケーションを取りながらやっています。その流れを私は昔から“動くナショナルテニスセンター”と思っていて、それが理想の形です」

――岩本監督の考える「理想の形」を実現できるポイントを教えてください。

「(海外遠征で)コーチを帯同させるには、やはり資金力が必要で、加えてそれをまとめられるエネルギーのある人が必要です。継続性が必要ということを考えれば、スタッフの生活を支えるだけの資金があることで、(結果を出す)責任感を持たせて取り組むことができると考えています。私はそれを目指してやっています」

――イタリアの育成が良い見本ということですね。

「(ロレンツォ・)ムゼッティがジュニアだった頃からいい方向でしたね。(ヤニック・)シナーのジュニア時代は、世界的に見るとそこまでエリートではありませんでした。しかし、その頃からナショナルコーチやトレーナーも帯同し、選手によってはホームコーチが帯同している場合もあります。(ジュニア育成の)あの流れはすごいと思います」

「ジュニアを強くし、トップを育てていくには投資していくこと。当たり前のことをできるか、というのが私の持論です。以前で言うと、アルゼンチンもこのシステムができていて、セバスチャン・バエズ選手やトマス・マルティン・エチェベリ選手がその代表格です。南米で行われるツアーには、トレーナーをつけて遠征に行っていました。エネルギーのある人材も必要なところで、その発想があったとしても継続してやる人を見つけるのも大変なことです」

――年間を通してツアーの生活に耐えられるだけのエネルギーが必要ということが伝わってきました。

「全米オープンが終わると、『修造チャレンジ』や『スーパージュニア』、インドネシアへの遠征があります。来年、再来年を見据えたジュニアに帯同し、NTCでの合宿を含め、11月にチリで開催されるジュニアデビスカップ世界大会で上位を目指します」

――いつ芽が出るかわからないけどやり続けなければならない。結果が出るまで長い時間がかかりそうです。

「確かに気が遠くなりますね(笑) やっていると1年があっという間です。もう9月…今年も1年の3分の2が終わってしまったという感じです。ジュニアが試合で勝って、ランキングを上げて1人でも、2人でも少しでも上位の選手を抜いていけるような選手を育てる。そして、ジュニアのトップ10に入るようになると、今度はプロと練習する機会を設定します。段階的にレベルアップできるように、流れを途切れさせないように努めています。(坂本)怜や(望月)慎太郎は今年中に100位を切るチャンスがあると思うので頑張ってもらい、その流れを継承してくれることを期待したいです」

※望月慎太郎は10月にトップ100入りを果たし、自己最高ランク93位を記録

――ジュニアツアーや育成に関して、貴重な現場からのお話を伺いました。11月のジュニアデビスカップ世界大会での活躍を期待しています、ありがとうございました。

無料メールマガジン会員に登録すると、

続きをお読みいただけます。

無料のメールマガジン会員に登録すると、

すべての記事が制限なく閲覧でき、記事の保存機能などがご利用いただけます。

注⽬の記事PICK UP

-

2025.10.07

木下グループジャパンオープン2025フォトギャラリー

-

2025.10.07

全米オープン2025フォトギャラリー

-

2025.07.23

ウイルソンのNEW「ULTRA<ウルトラ> V5」シリーズ発売イベントが開催。錦織圭使用モデルが試打会で人気「8の力で打ったら10で飛んでくれる」

-

2025.09.08

【ドロー】全米オープン2025男女シングルス

-

2025.05.02

プロでも難しい!? 尾﨑里紗×加治遥によるバックハンドスライスの極意を伝授!!

-

2025.07.26

クエン酸チャージで身体のエネルギーを効率化する、ハイポトニック水分補給ギア。テニス&日常で美味しく飲める【アリスト『MEDALIST』/GEAR SELECTION TENNIS EYE】

-

2025.04.25

【試合で決め切る!】尾﨑里紗プロによる勝つための“ボレー”徹底レッスン

-

2025.02.15

17歳 園部八奏、地元テニスクラブが自身の原点「好きなようにプレーして自分のテニスを伸ばせた」。夢はないが今年の目標は「プロで優勝」

-

2025.01.12

錦織圭、4時間超の激闘制して2回戦へ。マッチポイント握られた崖っぷちの2セットダウンから大逆転勝利[全豪オープン]

関連する記事RELATED

-

2025.09.19

内島萌夏と柴原瑛菜がシングルスで敗れて日本はベスト4入りならず。杉山愛監督「来年はもっと強くなって戻ってきたい」[BJK杯]

-

2025.09.18

竹内映二氏に聞いた実力伯仲のテニス界で日本人が世界で勝つために必要なあと一つのピースとは?

-

2025.09.13

綿貫陽介/柚木武 強豪ペアに善戦するもストレートで敗れる。日本はドイツに3連勝を許してファイナル進出ならず[デビスカップ]

-

2025.09.18

国枝慎吾はなぜアメリカへ?車いすテニスのさらなる発展へ「この国で世界No.1が出たらどうなるかというのも見てみたい」

-

2025.09.13

日本は初日2連敗で崖っぷち 添田豪監督「もう一度気持ちを入れ直して準備をしたい」[デビスカップ]

人気の記事RANKING

-

2022.03.02

アガシとグラフの息子ジェイデンは、所属大学で投手として活躍中。将来はメジャーリーガーになるか!?

-

2021.12.07

園部八奏選手にインタビュー 170cmの高さと左利きを生かした攻撃的なテニスが魅力の13歳「目の前の試合を一つずつ頑張ります」【注目のジュニアテニス選手特集⑦】

-

2020.05.29

ロジャー・フェデラー歴代ラケット一挙紹介 「Wilson PRO STAFF(ウイルソン プロスタッフ)と成し遂げてきたGS20冠の史上最強伝説」

-

2025.10.24

20歳のノスコバ 第2セット途中でカリンスカヤが棄権し準決勝進出[東レPPO]

-

2025.10.22

錦織圭、西岡良仁らに続け!盛田正明テニス・ファンドが奨学金留学選手を募集

関連する記事RELATED

-

2025.09.19

内島萌夏と柴原瑛菜がシングルスで敗れて日本はベスト4入りならず。杉山愛監督「来年はもっと強くなって戻ってきたい」[BJK杯]

-

2025.09.18

竹内映二氏に聞いた実力伯仲のテニス界で日本人が世界で勝つために必要なあと一つのピースとは?

-

2025.09.13

綿貫陽介/柚木武 強豪ペアに善戦するもストレートで敗れる。日本はドイツに3連勝を許してファイナル進出ならず[デビスカップ]

-

2025.09.18

国枝慎吾はなぜアメリカへ?車いすテニスのさらなる発展へ「この国で世界No.1が出たらどうなるかというのも見てみたい」

-

2025.09.13

日本は初日2連敗で崖っぷち 添田豪監督「もう一度気持ちを入れ直して準備をしたい」[デビスカップ]